《蛟龙行动》票房未达预期,营销号乱扣帽子警惕

随着电影市场的迅速复苏和众多新片的争相抢占荧幕,观众们的热情空前高涨。近期上映的大片《蛟龙行动》却未能如预期般收获票房佳绩,引发了众多热议。在这一过程中,一些营销号也随之兴起,以其“厉害”的标题和论点混淆视听,让人不得不警惕其中的不实言论。

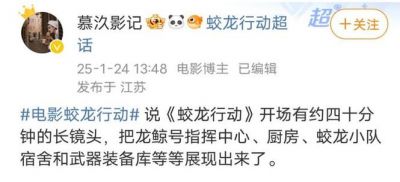

《蛟龙行动》是由知名导演林超贤执导,电影质量一向较高,其前作《红海行动》更是创下了惊人的票房纪录。因此,观众们对这部新片寄予了厚望。但令人意外的是,自影片上映以来,其票房却仅达到一亿多,与《哪吒》的票房十几亿以及其他热门作品如《唐人街探案》系列和《射雕英雄传》相比,依旧差距明显。这一现象引发了观众的深思,是什么因素导致了这部影片的市场表现不如其他竞争对手?

经过探讨,影响影片的因素褒贬不一。其中,王星事件成为讨论的焦点。王星因受骗而受到公然谴责,这使得部分观众对《蛟龙行动》产生了不信任感,进而选择放弃观看。虽说这一事件、事件的影响不容忽视,但它并不是唯一的因素,营销与宣传策略的失误同样值得反思。

事实上,影片在宣传过程中强调其台词“涉密”,并指出剧本台词必须手写,外国演员无法接触相关内容。这种做法虽然意在突出电影的独特性和重要性,但却也引起了不少观众的疑虑。许多人开始担忧,既然影片涉及机密,这样的影片是否应该放在电影院放映?如此的宣传策略在未能考虑观众心理的前提下,导致了负面情绪的蔓延。

更为导致困扰的是,一些营销号及生成的文章错误地将“不看《蛟龙行动》”的原因归咎于一些与影片毫无关系的政治因素,如“1450”和“16亿”的影响。这种言论不仅缺乏事实依据,甚至显得荒唐可笑。观众每一次的观影选择,都是基于个人的兴趣、爱好以及市场的反馈,而非外界势力的牵引。

所谓“16亿”资金被描述为美国在拜登时期用于境外舆论宣传的资金,但这与中国电影市场的运作之间并无直接关系。尽管我们应对各种可能影响舆论环境的外部因素保持高度警惕,但这并不意味着这种外力会干预到观众的观影选择。

在争论声中,我们需要反思观众的自我意识与选择权。正是娱乐行业的多元化,使观众能够在众多作品中作出自己的选择。《蛟龙行动》虽然票房未达预期,但是作为一部制作精良的影片,其质量仍应得到支持。电影市场的未来,依然需要这样的良性循环,吸引观众根据自身兴趣去选择影片,同时也应该理性看待影片的成功或失败。

作为观众,我们应支持自己的电影,特别是那些用心去制作的国产作品。但同时,也应保持理性思维,客观评判影片的质量,避免被片面信息左右。我们不应当被外界所谓的政治背景或舆论趋势影响观看选择。

改变电影票房命运的仍然是观众自身的选择。我们需要营造一个更加健康的观影环境,而这种环境能促进中国电影行业的繁荣与发展。《蛟龙行动》在某些方面存在不足,但其在叙事手法、制作技术等方面的优势仍值得肯定。

随着春节的临近,电影市场又将迎来新一波潮流,观众选择观影对象的时候,最好擦亮眼睛,理智对待每一部作品,寻找与自身兴趣契合的影片,享受美好的观影时光。你是否已经计划好春节期间要观看的电影呢?让我们共同期待中国电影市场的未来,将更多的支持与热爱传递给那些优秀的国产影片。